发布日期:

百岁老人廖凤兰—用行动书写72年对党的忠诚

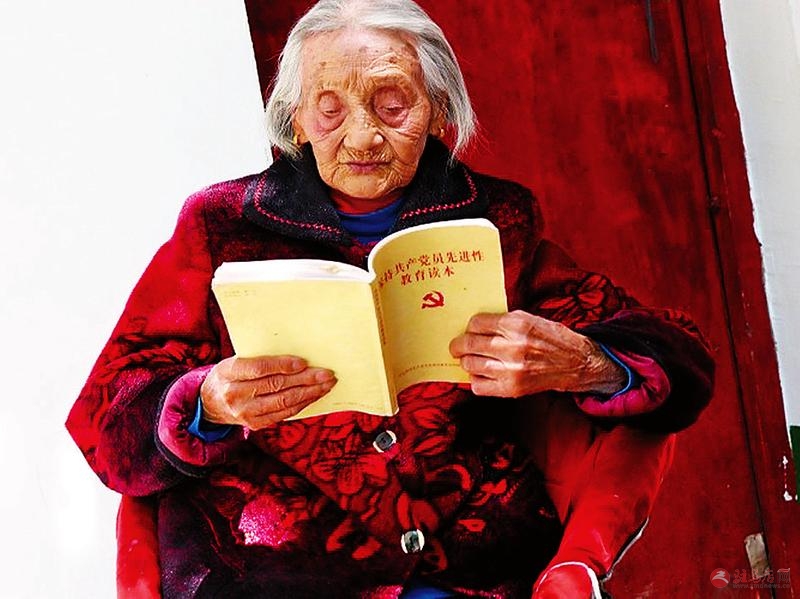

廖凤兰在阅读党员先进性教育读本。

廖凤兰在阅读党员先进性教育读本。

□全媒体记者 周心放 通讯员 陈远志 杨春丽 文/图

一段誓言, 可以信守多久?一种热爱, 怎样书写忠诚?

4月26日的泌阳县春水镇沈楼村,草长莺飞, 春意盎然。一户人家门前,花儿在明媚的春光中怒放; 院内, 红彤彤的樱桃压弯了枝头, 整个院子在中午的阳光照射下显得格外美丽明净。一位满头白发精神矍铄的老人正坐在樱桃树下聚精会神地阅读报纸, 她就是今年 104 岁, 有着 72 年党龄的廖凤兰。72年来, 她用行动书写着对党的忠诚。

干到90岁才退休

廖凤兰老人生于1915年, 从小吃苦受累, 受尽折磨和苦难。她是个孤儿, 吃百家饭长大, 少年时当童养媳。后来, 共产党的队伍来到后, 包括她在内的贫苦大众获得解放, 开始过上好日子, 从那时起她就把翻身不忘共产党、永远感恩跟党走作为自己一辈子的追求。于是, 她积极响应党的号召, 全身心地投入到打土豪、 分田地等工作。在当时的扫盲班中, 她学会了认字, 最先认识的5个字就是 “中国共产党” 。

由于她工作积极认真, 1947年5月加入中国共产党。谈及当初入党, 她激动地说:“当时就是想带领村民过上好日子。 ” 入党后, 她积极践行誓言, 长期担任村妇女主任, 带领村民搞生产,抗击自然灾害, 解决百姓的温饱问题。

在平凡的工作岗位上, 从乡公所、互助组、 大队、 生产队, 到村民小组; 从建国初期的合作社、 上世纪50年代的人民公社, 直到后来的包产包干到户,她都以一位先进的党员标准要求自己,时刻处处冲在最前面, 不怕苦, 不怕累,获得很多荣誉。但老人一直默默无闻,淡泊名利, 从未向组织提过任何要求,一干就是几十年, 直到90岁才从村民小组长的岗位退下来。

活到老学到老

自从90岁那年退下以后, 老人把主要精力放到学习党的理论、 政策上。

“虽然90岁了, 但我眼不花, 耳不聋, 最主要的是我打心眼里想再充充电。咱的脑子可不能生锈啊, 我要活到老学到老! ” 老人笑着说。

从 《新闻联播》 到 《人民日报》 , 从先进性教育读本到习总书记系列讲话和习近平新时代中国特色社会主义思想读本, 凡是能找到的, 老人都认真阅读,有很多还剪辑下来反复读。有时候, 有的字不认识, 她就让周围的人给她念。

除了自己学之外, 她还积极参加党支部 “三会一课” 学习和主题党日活动。有时候, 她还给党员上党课, 每时每刻都和党组织保持高度一致, 与支部心连心。

言传身教身边人

“现在社会发展快, 没有学问是不行的。教育他们永远感党恩, 跟党走,好好奋斗, 走正道, 做好人! ” 廖凤兰对记者说。

家人的记忆中, 老人让人印象深刻的是她对党终贞不渝的感情。孙子崔正峰回忆, 祖母一直告诫他在外面工作要本本分分、 勤勤恳恳、 踏踏实实。

特别是重孙女崔冉冉, 喜欢跟她在一起, 听她讲革命史。崔冉冉酷爱学习, 后考入河南师范大学, 成为一名优秀的人民教师。每次从外地回家, 曾祖母都会告诫她好好读书, 诚实做人。崔冉冉表示, 曾祖母对她的影响很大。

见到在外务工的人员, 老人常说的一句话就是 “遵纪守法, 身外之物不能想” 。本族重孙子崔正伟, 毕业后在外地务工。在老人的影响下, 崔正伟吃苦耐劳, 拼命研究电焊技术等多种手艺,现在月收入近万元, 娶了妻子, 又盖了楼房, 父母跟着享福。

崔正伟表示, 让他一辈子感念的就是曾祖母, 感念曾祖母的教育之恩。他将从曾祖母手中接过家风家教家训, 继续传承……

此外, 老人还义务为各家调解夫妻和婆媳之间的矛盾, 为乡村文明乡风和和谐社会做出了应有的贡献。

晚年生活比蜜甜

老人把自己的一生都献给了党的事业, 晚年生活也很幸福。

2016年春, 她不慎跌倒, 致右腿骨折致残, 被认定为建档立卡贫困户。如今, 廖凤兰每年享受百岁老人补助及五保户、 产业直投、 产业帮扶、 金融扶贫等惠民政策, 残联提供轮椅、 村医不定时为她体检。镇政府和镇残联的领导还经常看望她, 并送去慰问品, 让她感受到了来自党和政府的温暖和关怀。

“以前我和崔正峰在外地打工, 自奶奶骨折之后, 我就回来专门照顾奶奶。能陪伴老寿星感到很幸福, 很喜欢听她讲述过去的故事。 ” 孙媳妇何兆茹笑着对记者说。

“感谢共产党, 今天的幸福生活来之不易, 后辈们要更加珍惜, 一定要爱党、 爱国。 ” 廖凤兰说, 现在家乡与城市同步发展, 交通、 医疗、 卫生、 公共设施等基础设施有了较大改善, 孙子孙媳还这么孝顺, 庆幸赶上了好时代, 她还想再活20年。