发布日期:

隐藏功名数十载 甘守清贫不忘恩

——记抗美援朝老战士李润明

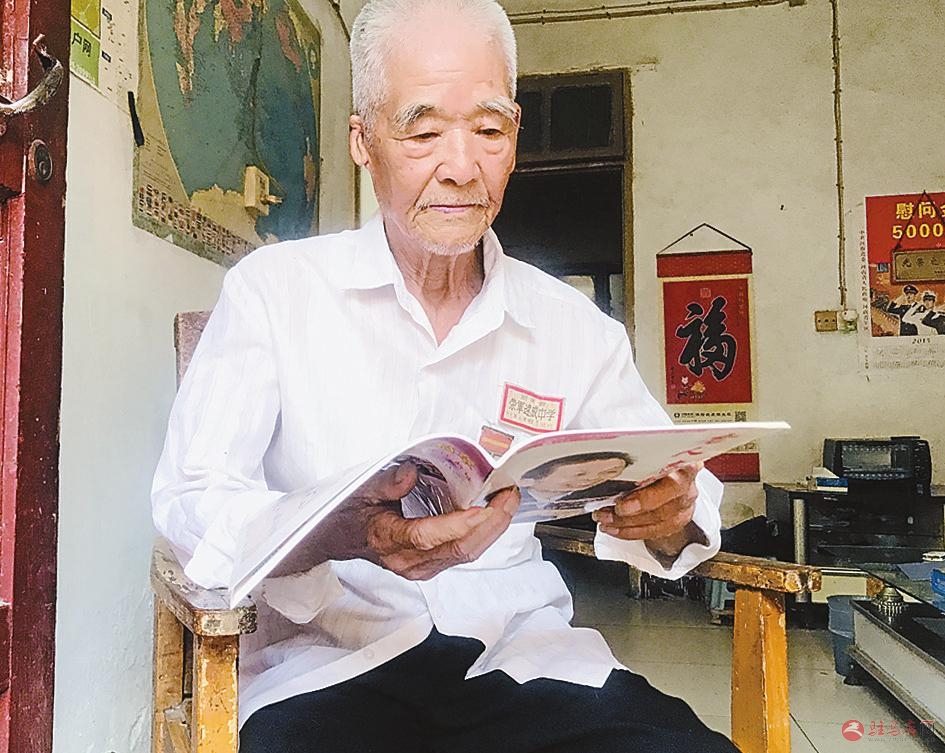

84岁李润明老人。

84岁李润明老人。

老人荣获的纪念章等。

老人荣获的纪念章等。

老人几十年来都戴着假肢。

老人几十年来都戴着假肢。

□全媒体记者郭建光文/图

1观看国庆阅兵心情激动

七十年风雨兼程,七十年披荆斩棘。10月1日,新中国成立七十周年国庆阅兵式在首都北京隆重举行。在千里之外的豫南小城确山县城一所普通名居中,84岁的李润明老人在电视机前正襟危坐,目不转睛地观看这一盛典。确山县,这是一个拥有“小延安”竹沟、走出抗日民族英雄杨靖宇将军的地方。每天走过靖宇广场旁边的街道,走过靖宇小学的大门,对于已经84岁高龄的抗美援朝老战士、伤残军人李润明来说,战场上九死一生,复员后勤恳工作,他一生走过的路、做过的事虽然平凡,可是回想起来内心充满感动。

“不忘初心,牢记使命。身为老革命老军人,党和国家从未忘记过我们,我也在自己的岗位上交上合格的答卷。新中国成立70年了,我对祖国这些年发生的巨变感到由衷骄傲。我自豪,我是中国人!我骄傲,我是共和国大厦基石上的一小块砖头。我们全家今天怀着无比激动的心情观看了国庆阅兵电视直播,非常激动、非常感动!”

多年来,抗美援朝老战士李润明的事迹在当地很少有人知道。转业到地方后,李润明隐藏功名,在平凡的工作岗位上兢兢业业。他要求家人要低调,不能宣传自己。“我就是一个普通的退休老人,不能躺在功劳簿上向组织要这要那。孩子们也都是靠自己拼搏努力不断进步。”他说。今年,恰逢新中国成立70周年,有了解李润明老人那段革命史的居民向记者提供了有关他的线索。

2“干爹把我引向革命路”

“我本是新蔡县人,1949年,我在豫皖八中上学。当时我家里非常穷,我的干爹陈耀炎看我聪明好学就鼓励我读中学,说‘孩子,到城里学校上学吧!’我使劲儿点点头。在那里,我虚心好学,成绩很好。后来,在‘抗美援朝,保家卫国’信念引导下,我与我的同学们一起参了军,并参加了抗美援朝战争。1950年1月1日,我入朝作战,那一年我16岁。”在李润明老人家的院子里,石榴树上挂满红红的石榴,老人端坐在简朴房间的沙发上,墙壁上挂着“光荣之家”闪光牌匾。他向记者娓娓道来,叙述那段激情燃烧的岁月。

“开始我在第四野战军骑兵5师13团当通讯员。我当时身手灵活,坐上一匹马可以轻松用双手撑在马背上飞身坐到另一头并行的马身上。看到这一幕,我们指导员一眼相中了我,这也是选我做通讯员的重要原因之一。”李润明老人谈起往事时两眼放光。

李润明老人说,当时的骑兵团是骑着马上战场的。后来部队调整,从丹东进入朝鲜,部队编入步兵166师496团2营机炮连,他当文书,负责统计表格,同时兼任通讯员。

“入朝作战后一共有5次大的战役,我先后参加了平阳战役、金城战役。我在金城战役前负责守指挥所的2号总机,一刻也不能离开。前线阵地炮火纷飞,战争条件非常艰苦。当年五六月的一天,天刚蒙蒙亮,我突然发现到三营指挥所的电话线断了。其他战士还没回来,当时只有我和一名姓关的机师和班长楚兴业。我当即把耳机和话筒交给班长,背着仪器沿线寻找故障源。爬了两个山头,我在一个炮弹落下的地方发现被炸断的电话线。我立即把线头接好,随后通过仪器与班长联系。山下就是朝鲜百姓的稻田,为了避免敌人再次炸断电话线,上级指示:用双脚把通过稻田的电话线踩到稻田的淤泥里。我快成任务的时候,一枚炮弹在我身边炸响,我当即失去了意识。”回想起这一幕,李润明老人双眼含泪——那一幕镌刻在他的脑海里挥之不去。

3机缘巧合,救命恩人转业到确山

四天三夜后,在战场的临时医院里,朝鲜一名老太太挽起袖子为失血过多的李润明献血。

“几天后我苏醒过来时,立即意识到自己永远失去了右腿。那时候我还年轻,内心反应很强烈,担心今后的生活无法自理,会给组织带来麻烦。但看到千千万万的伤残军人比我伤得还重,有些战友永远长眠在异国他乡,我很快调整情绪,积极配合治疗。之后,我返回牡丹江后方医院继续接受治疗。伤好后,我进入湖南荣军速成中学,也就是残疾军人学校学习知识。1960年,我转业到确山电影公司,之后任电影公司经理。”据老人回忆,他多年来无时无刻不在寻找自己的救命恩人,可是当时情况特殊,根本没条件寻找。

这个心结直到有一天在街头意外遇到自己昔日的战友赵玉良后才解开。“润明,你咋在这?你老家不是在新蔡吗?”一天,他的昔日战友赵玉良和他偶遇。转业到确山县卫生局的赵玉良见到一瘸一拐的李润明十分意外,非常激动,说:“来,让我看看你的腿恢复得咋样!”

直到这时,李润明才通过赵玉良得知真相:自己被炮弹炸伤,失血不止,赵玉良与其他几名战士闻讯赶来。看到倒在血泊中的李润明,有人表示,伤得这么厉害,很难救活。可是赵玉良等人坚持把李润明背到战场上临时救治伤员的山洞里。面对失血不止、昏迷不醒的李润明,一名朝鲜老太太主动献血,拯救了他的生命。

听到赵玉良的叙述,李润明紧紧握着老战友的手,感慨的话说了许多许多。

“是战友把我背下战场,是朝鲜阿姨献血救了我,这份恩情,我不能忘,我的5个孩子也不能忘!”李润明老人谈起这些非常激动。

4心怀感恩,他兢兢业业赢得尊重

电影放映员,也许是那个文化生活贫瘠的时代普通百姓最期盼的人。一部部影片在夜晚的田间地头放映,乡亲们坐在椅子上,孩子们有的攀爬在树上,有的蹲在麦秸垛上,津津有味地看起来。《地雷战》《地道战》《南征北战》《董存瑞》《刘胡兰》……这些被打上浓厚时代烙印的电影片承载着许多人的美好回忆。

“记忆最深的是朝鲜影片《卖花姑娘》,那时真火爆,一天不停地放映——我们公司3个放映队,到秀山水泥厂、到薄山林场……观众多我们放,观众少我们依旧放,我们要把好的文化产品送给老百姓。”回忆起在确山县电影公司工作的日子,李润明老人说,为掌握放映技术,1964年,他拖着残肢到信阳举办的放映班学习放映技术。每一个要领他都认真听、认真记,随后实践操作,发挥自己的光和热。

最让李润明老人感念的是党和国家对他的照顾。这些年他换过五六个假肢,每一个都是用到不能用了才换新的。“只要不坏,我就修修接着用,实在不能用了才换新的——我不想给国家添麻烦。”李润明老人说。

老人说,自己身体很好,80多岁还开着三轮车外出购物。前不久,由省人民政府、退役军人事务部联合颁发的“光荣之家”匾牌被送到李润明家。当时领导询问他有什么困难,他表示:“很好,没有困难。”一名老军人的赤子情怀让人感动。