发布日期:

未来可期

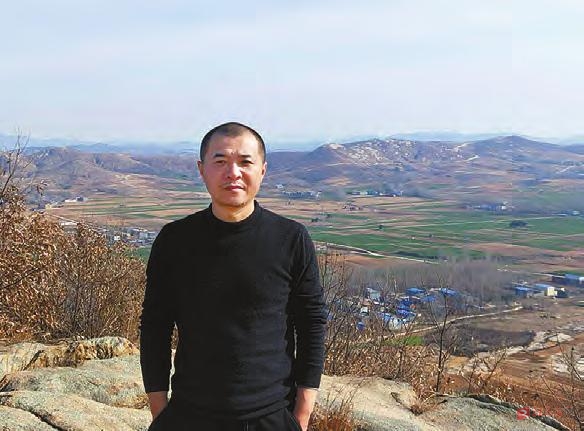

——访我市山水画家张伯杰

张伯杰,1977年生,2000年毕业于河南师范大学,2010年进修于中国美术学院,2013年进修于中国艺术研究院中国画院。河南省美术家协会会员,驻马店市美术家协会副主席,北京八月画会理事。作品曾获荆浩杯中国画双年展优秀奖,河南省第十二届美术作品展二等奖,河南省第十三届美术作品展中荣获三等奖,入选首届陆俨少奖。参加“中原风”河南美术作品晋京展,获第二届陆俨少奖优秀奖。现供职于驻马店市文化馆。

全媒体记者 郭建光

求索路漫漫

认识山水画家张伯杰是在夏日听雨的时节,两个人坐在他的画室内慢腾腾闲聊。这个过程中,我惊喜地发现,他内心丰富,对绘画痴迷,谈起专业,他慢声细语,如数家珍。

张伯杰高中时的美术启蒙老师房巍,如今已是省知名画家。“记得2009年我特意画了一些画前去拜访他。有很多年没见面了,房老师非常热情地接待了我,耐心地看了带去的每一张画,从画理到技法,提出了许多诚挚的建议。我问房老师,我都30多了,才开始画山水画,是不是太晚了。房老师说,只要喜欢并且钻研,什么时候都不晚,我也是35岁时才去中央美院进修的。房老师说的可能只是一句普通的话,但对我而言,感受到了很大的力量。”张伯杰说。其实,受父亲影响,张伯杰很早就接触到了许多绘画方面的书籍。参加工作后,他非常注意收集与山水画有关的资料,然后精心保存,不知道该怎么画的时候,就多想多看。用他的话就是,很早就埋下了从事绘画事业的种子。

“从上大学到后来工作做美术老师,再到外出进修,调入市文化馆,每走一步都离不开亲朋好友的关心与帮助。我很感谢在成长路上帮过我的每一个人。”当张伯杰提到成长过程中一个个故交亲友的名字时,感激之情溢于言表。张伯杰回忆,当时他在市二中教书,绘画中日积月累的诸多困惑,使得他的内心深处有继续学习创作的冲动。经过深思熟虑,他找到曹文营校长,表达了外出学习、提升专业水平的想法。曹校长非常支持,并鼓励张伯杰好好深造。张伯杰说:“外出学习为我打开了一扇门,如果没有这个经历,真不知道现在的我会是个什么样子。”

“我白天聆听老师传授绘画技巧与理论知识,夜晚在朋友帮忙找的画室内一个人作画,日子单纯而美好。”张伯杰利用这段非常难得的机会常常每天晚上画到深夜,经常为一幅画的诞生而欣喜不已。除了上课、观展外,张伯杰把所有时间都用在了作画上,为以后的专业发展奠定了基础。人生求索的每一个阶段都不一样,而彼时彼刻的心境至今历历在目,它体现了一种内在的精神,也传达了一种信仰。

“回头看来,虽不成熟,可是在那个阶段都是不小的挑战。每当掌握一个技巧,对画面的把握上了一个层次,我都会反思还有哪些地方需要改进,虚心请老师指点。”那段时间,张伯杰内心如一张拉满的弓箭,一直沉浸在创作的澎湃热情之中。

未来终可期

一幅幅山水小品见证着张伯杰一路走过的不平凡的求索历程。他学习陆俨少,不停临摹。“陆俨少是我很欣赏的一位近代画家。他下笔豪情万丈,于用笔中见功力,于细节中见才情,以深厚的传统功底开拓了属于自己的一片天地。他创作出最有代表性的峡江题材的作品,就是因为有乘木筏在江上飘了一个多月的经历,那种感受是凭空想象不出来的。他的画无论是内在的张力还是表现技法上,都是近代画坛的一面旗帜。我通过临摹感受着画家的内心世界。通过一笔笔揣摩,能够更加清晰地领略雄山大川的风姿,也更加感受到内心的遵循与对绘画事业的渴望。”张伯杰不仅大量临摹山水画作,还利用教学间隙外出写生作画。他不仅读万卷画,更行万里路,在苏州园林里徘徊,与古人的审美撞个满怀,在大海之滨凝神注视,感受潮涨潮落,领略大自然的微妙变化。

从这些写生的画作中,能够深切感受到一路走来,画家的不易与艰辛。他的画作屡屡在省内获奖,甚至在万千的绘画作品中脱颖而出参加晋京展。

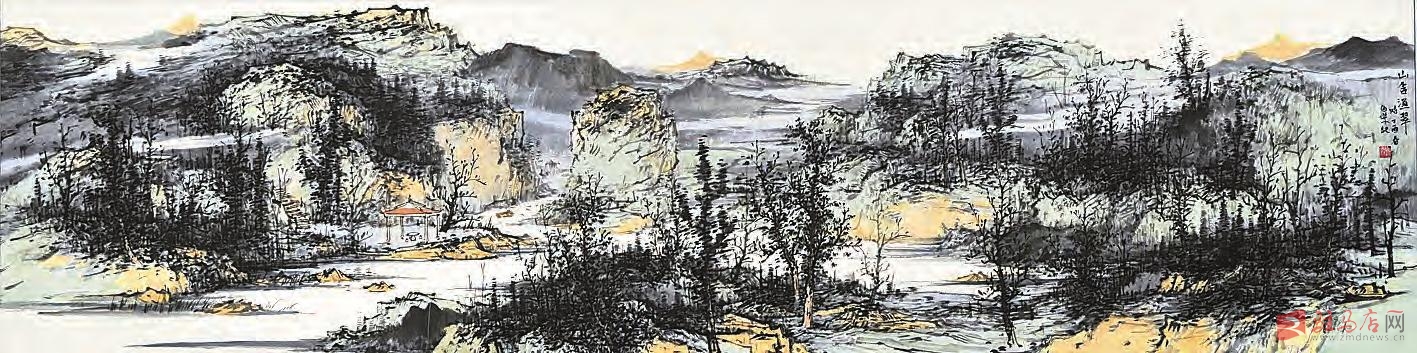

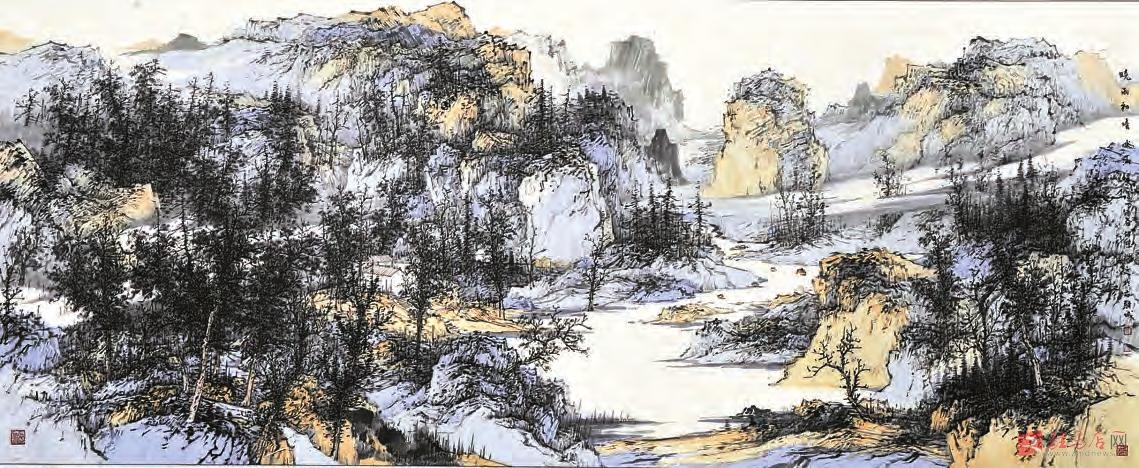

张伯杰的山水画作,每一块岩石,每一缕烟云,每一株树,精细、唯美,爽朗、干净。霭霭烟云、溪涧岩松、云蒸霞蔚、丘壑纵横,这些元素构成了一幅幅纯美的山水画作,墨色苍润,清新秀逸、舒朗有致。他恪守传统、敬畏传统,作品深处体现着中国画自然和谐的本质精神,特别是宋代传统绘画技法。胸中若无象,下笔则无物,写生对于绘画尤为重要。他的足迹遍及南北,感悟四时不同,盛衰荣枯。

一路走来,有掌声更多的是内省与冷峻,他始终如一地在绘画的道路上孜孜不倦地求索,依旧四处拜访名师,在艺术上精益求精。

如今,在泌阳县羊册镇王观村任第一书记的张伯杰正扎根农村,准备在工作之余着手创作一批农村题材的画作,展乡村美景,绘农村新貌。

“给我一支画笔,给我一方宣纸,给我一双洞察万物的眼睛,我会如空谷回声,投我以木桃,报之以琼瑶。”对于绘画,张伯杰一直是很清醒的。他认为学无止境,在绘画的王国做着苦行僧,遵循着自己的内心,不断提升自己的精神境界,绘出更多的高水平画作。

未来不远,未来可期。山水画家张伯杰的艺术人生正扬帆远航!