发布日期:2020年09月03日

河长擘画绘美景“四水同治”润西平

——嫘祖故里新时代水利现代化建设纪实

西平县委书记聂晓光(左三),县委常委、宣传部部长、副县长赵海波(左二)等在县水利局党组书记、局长焦春平(左一)的陪同下调研河长制落实情况。

西平县委书记聂晓光(左三),县委常委、宣传部部长、副县长赵海波(左二)等在县水利局党组书记、局长焦春平(左一)的陪同下调研河长制落实情况。

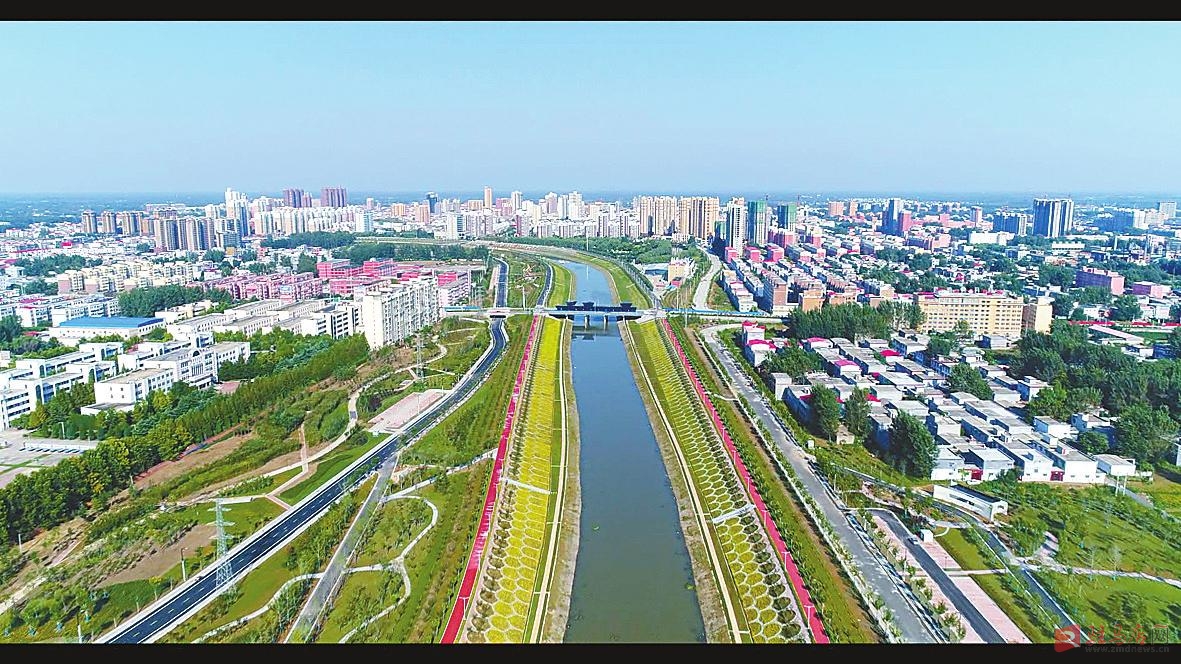

妙手神工,以水润城。

妙手神工,以水润城。

小洪河像彩带穿城而过。

小洪河像彩带穿城而过。

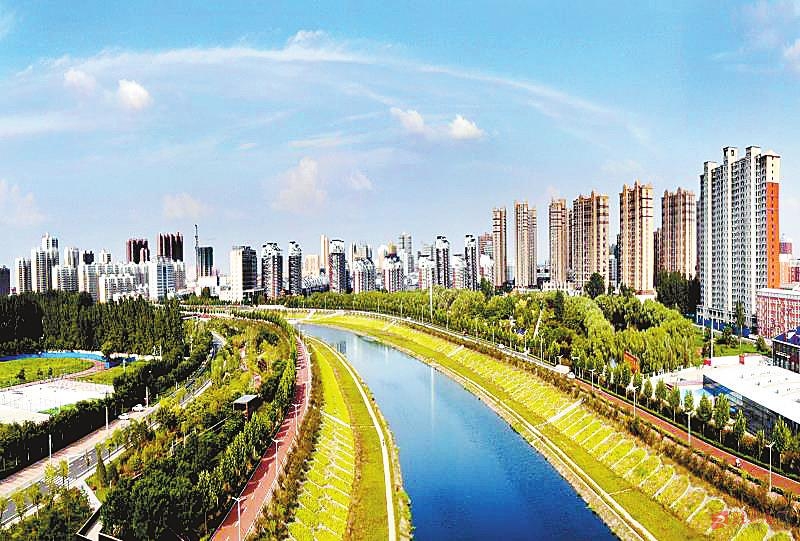

高楼依水而建,居民与水为邻。

高楼依水而建,居民与水为邻。

时值初秋,天空湛蓝。小洪河中,碧波荡漾、野鸭游弋;河的两岸,花团锦簇,绿草如茵。美丽的景色吸引了不少市民前来晨练,享受着绿水逶迤、花鸟为邻的诗情画意。

“能生活在这样舒心的环境里,是我这辈子没想到的!”8月30日早晨,一位在嫘祖海棠园遛弯儿的老大爷发出这样的感叹。

水是城市的灵魂,城市因水而富有灵性、因水而更加秀美。

近年来,西平县委、县政府深入贯彻习近平生态文明思想,以“四水同治”(水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理)为抓手,以“河长+检察长”制为统领,深入推进新时代西平水利现代化建设,践行绿色发展理念,打造“花海旅游新城”。目前,“河畅、水清、岸绿、景美”的河道管理目标已实现,水清安澜、人水和谐的治水兴水新局面已呈现,民生水利、生态水利的恢弘画卷已绘就。“中国嫘祖文化之乡”“国家园林城市”“国家卫生城市”“省级文明县城”等美誉不断。

河长制让西平河湖变得更美

西平县境内共有中小型水库10座(2座中型、8座小型),流域面积5~30平方公里的河流51条,流域面积30平方公里以上的河流19条。按照上级要求,对流域面积30平方公里以上的19条河流、2座中型和5座小一型水库,设为县级河流;对流域面积在5至30平方公里的51条河流、3座小二型水库,设立乡级河流。

近年来,西平县全面贯彻落实省、市关于河长制工作部署,按照“河长制六大工作任务”和“清四乱”专项行动要求,进一步加强领导,强化措施,落实责任,河长制工作在全市位居第一。

西平县、乡两级河长制工作领导小组,将河长制工作摆上重要日程,做到领导亲自抓、负总责。

建立“河长+检察长”工作长效机制,有力促进和提升河长制工作依法行政水平,形成河库生态保护的强大合力,为推进河长制工作提供了坚强后盾。“下步工作中,河长制办公室将和检察机关密切配合、信息共享、协同工作,共同推进西平县河长制工作向好向快发展。”西平县河长办主任,县水利局党组书记、局长焦春平说。

从市、县人大代表中聘任20名“企业河长”,与县级河长联手对全县19条县级河流进行巡查管理;县财政出资聘任275名河道保洁员,对全县所有河流及小微水体实行全覆盖无缝管理;在县人大代表、政协委员中聘任19名义务监督员,对河长履职尽责情况及河长制工作进行监督,从而实现治水工作的常态化和长效性。

充分发挥县、乡、村三级河长职责。县级河长巡河发现问题,下发河长令,责令相关乡镇及相关部门限期整改。乡级河长和协助单位负责问题整改落实到位。县里成立8个暗访组,对全县20个乡镇所辖河流、坑塘等进行暗访,由县河长办统一将发现的问题交办到各乡镇进行整改。同时,利用广播、网络等对护河节水,禁止违法乱建、乱排乱倒、破坏水环境及破堤开荒等进行宣传,增强群众保护水资源、保护水生态的意识,努力营造群众爱河、护河、保护水资源的良好氛围。

目前,西平县境内19条县级河流及51条乡级河流面貌一新,基本消除了河道内“四乱”问题。去年以来,西平将小微水体整治纳入河长制管理体系,与农村人居环境整治和美丽乡村建设工作相结合,全面推进塘、堰、坝、边沟边渠等小微水体及周边环境的整治,实现了小微水体无垃圾、无漂浮物、无污水排入、无臭味、无违法建设的“五无”目标。

提升站位“四水同治”惠民生

西平境内河流属淮河流域的洪、汝水系,多年平均水资源总量近3.52亿立方米,可利用水资源近2亿立方米。

如何将水资源高效开发利用、合理治理配置、科学管理保护,全方位推广于生产、生活、生态之中,成为西平县在新时期、新起点必须要交出的答卷。

“说了算,定了干、带头干,遇到困难也不变。”西平以敢于争先、克难攻艰的坚强决心和久久为功、善作善成的优良作风,自我加压,奋斗不止,加快推进各项工作。

提升站位,凸显“四水同治”战略地位。

组织领导到位。迅速成立了以县委书记聂晓光任第一组长、县长李全喜任组长的工作领导小组,下发《西平县四水同治工作方案》等系列文件,为开展“四水同治”工作提供了遵循。

规划编制到位。结合实际,计划编制“1+8规划体系”即1个总体规划、8个专项规划,编制经费纳入年度财政预算。

责任落实到位。将“四水同治”工作纳入县政府年度工作目标考核,建立健全乡镇部门目标责任制、监督问责等机制,将发展目标细化分解,明确到部门和具体责任人,加强督查,确保“三条红线”“四项制度”、水资源“双控”等责任落实到位。

目前,西平县委、县政府多方筹措资金67亿元,实施“四水同治”项目10个,已完成9.1公里小洪河和7公里引洪河河道治理工程,形成5000亩的两河生态水系;建成主题公园10个,形成2000亩生态花园;完成3.5公里的南城河治理和南城河生态水系,形成生态水面1079亩。

巧做“水文章”打造水生态文明城市

人逐水而居,城因水而兴,水使一座城市充满灵性。

对于生活在西平这座城市里的人们而言,近年来最直接的感受就是,不仅家门口的公园、绿地变多了,大大小小的河流、坑塘也在悄然发生着变化。

这种变化源于西平巧做“水文章”、改善“水生态”。通过盘活城中水,西平的居民开始享受到实实在在的生态福利。

而在这篇水生态大文章中,西平将切入点指向了城市生态水系建设。

西平县委、县政府坚持以绿荫城、以水润城,进行了“两河治理”(小洪河和引洪河),规划了仙女河、小洪河、引洪河延伸工程,大力开展生态环境修复和水系综合治理工作,通过蓄水建筑物、河道生态整治、沿岸绿化建设等措施,改善生态环境,提高水体质量,实现了“河畅、水清、岸绿、景美”的河道管理目标;升级改造城区游园绿地17处,绿化百亩以上公园11个,新增城市绿地600多万平方米,形成了“开窗见绿,出门见园”的绿化景观。高标准推进。“两园”(西平生态湿地公园和嫘祖海棠园)项目建设是西平县践行总书记生态文明建设理念、落实森林河南生态建设要求、建设森林城市、服务广大群众的重大民生工程。项目分别占地1.2万亩、3600亩,总投资15亿元。这些工程的实施,使西平县水生态得到修复,极大地提高了人民群众的生产生活质量和水平。

“大手笔谋划、大项目支撑、大力度推进,打造水清岸绿的亲水生活,既提升了居民的获得感和幸福感,又提升了西平的知名度和美誉度。”西平县委书记聂晓光自豪地说。

风好正是扬帆时。西平将举全县之力持续推进河长制和“四水同治”,建设生态文明西平。

一座城,依水而建、临水而居,秀美与发展共赢;一座城,水润四季、一泓碧波,宜业与宜居并存。如今,“水清、岸绿、河畅、景美”的生态活力锦绣西平,一定会在实现高质量跨越发展征程中续写更加绚丽的新篇章。

(王冬霞夏学军)