发布日期:2022年01月13日

退而不休笔耕不辍 两鬓斑白文学逐梦

——小说家黄兢业的人生变奏曲

黄兢业。

黄兢业。

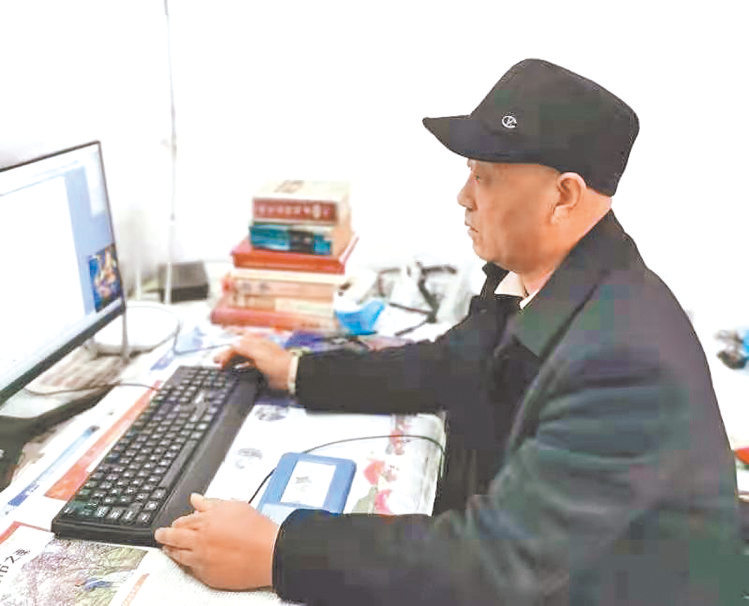

黄兢业在创作中。

黄兢业在创作中。

文/图 全媒体记者 郭建光

退而不休,三更起五更眠;两鬓斑白对纸当歌笔耕不辍。

对年逾六旬的西平县退休干部黄兢业来说,从农村娃通过读书捧得铁饭碗完成人生的逆袭,从年少立志通过文学改变命运到不得不在漫长的工作中搁置心中梦想,割舍不下的文艺情结一直在他的心头缭绕。直到真正赋闲在家,他重拾昔日斑斓的文学梦想,开始投入到一部又一部鸿篇巨制的创造中。如今,他创作完成了长篇小说《洪河谣》,接着写下《捉拿白黑蛋》,目前正在创作第三部长篇小说《槐树魂》。心中有梦,任何时候开始都令人怦然心动。

小说家黄兢业的作品2021年在名刊《百花园》“梅开二度”。作为西平县作协理事、知名作家,黄兢业的小说《放羊》刊发于《百花园》2021年第11期。这已是他同年第二次荣登《百花园》。他的小说《永路捏驴》在《百花园》2021年第7期刊发。

《百花园》(月刊)创刊于1957年,由郑州市文联主办。《百花园》定位“海内外倡导小小说文体的标志性刊物”,以数十年如一日的责任心,担负着倡导和规范小小说文体,有效地发现、培养、扶持、组织和造就中国当代小小说作家队伍的独特使命。其在作品内容方面兼容纯正性、新潮性、实验性及多种流派,代表了当代小小说主流作品的整体最高水准。

摸索:文学路上的苦行僧

对黄兢业来说,从陕西吹来的文学气息曾经带给他不止一次的心灵震撼。上世纪八九十年代,路遥的《人生》《平凡的世界》,贾平凹的《废都》,以及陈忠实的《白鹿原》,一次次用目光在这些大家的作品中逡巡,才深感自己需要奋起直追,才能在有生之年完成一次心灵的长征,取得文字上的突破。

黄兢业谦虚好学,视一切文字的碎片为偶遇,均爱不释手,读一切能够找到的书籍,然后认真揣摩,直到把别人的写作技巧融会贯通,刻入心里,汇进血液。

对作者来说,如何把握文字的走向必不可少,那些游刃有余与潜滋暗长,那些柳暗花明与漫漫长夜,那些艰涩难懂与鞭长莫及,都是大道其光前必须经历的种种艰辛。直到找到属于自己的写作状态,形成自己的创作风格。

他对脚下这片古老的土地有着超出常人的眷恋,以致他所有的小说背景都来自民间,都取材于这片土地上的历史。

他对这里的一草一木有着强烈、炽热的感情,他对超越时空的过往有着执着的探索,他要用自己的语言记录这个时代,要用心灵一次次与历史深处的回响进行一次次碰撞。

在《洪河谣》里,黄兢业这样描写西平境内的美景:只见近在咫尺的伏牛山余脉,绿色如黛,起于西北,指向东南,巍巍峨峨,绵绵延延,起伏跌宕。那突兀起的一座山峰,名曰‘九头崖’,远远望去,崖上瀑布如白练高悬,注入崖下深谷——棠溪峡。峡内轰鸣的水声,犹如敲响的盘鼓,响彻十里,入耳传来。峡谷激流蜿蜒东北五里,聚于棠溪源。棠溪源水面如镜,波纹微颤,茂林修竹与繁花野草生于源之四周,真乃世外桃源。棠溪源东北角儿,有100米左右的缓缓缺口,源水汩汩从花木深处欢笑着泻于石隙之下,历经岁月,形成了一条小河,此河便是流经罗家寨寨墙下,飞珠泻玉清澈见底的洪河。罗家寨面河而筑,寨墙高耸,寨南门建一石桥,如条长虹,卧于洪河上,寨内居民进出往来均须经此。寨内民居,有楼,有瓦舍,有草房,高低嵯峨,参差不齐。

在《捉拿白黑蛋》里:棠溪湖清澈见底,春和景明之时,湖水微波不兴,犹如一面巨大的镜子。暴风骤雨来临,湖水翻滚,后浪追赶着前浪,撞上山脚,击出冲天的巨浪,发出战鼓般的轰鸣。湖水清冽,含有多种微量元素,是淬刀剑的特殊介质,九女山下棠溪湖畔在西周时便成了冶铁铸剑的地方,高炉林立,火光映天,日夜不息,规模宏大,真个是“炉火照天地,红星乱紫烟,郝郎明月夜,歌曲动山川”。 所制的棠溪宝剑,匡正义,除邪恶,陆断牛马,水截鹄雁,当敌斩坚甲铁幕,被誉为天下第一剑。

在黄兢业的作品中,无处不在的民俗民谚与栩栩如生的描写,读来亲切而家常,使得小说中的人物可观可感可亲。从而拉近与读者的距离,产生不一样的化学反应。

发端:汲取传统文学的精华

生长在洪河岸边,洪河水从眼中流过,也从心中流过。对黄兢业来说,“古老的大地,生长着历史,也埋葬着历史;苍桑的洪河,流淌着血泪,也流淌着欢歌。洪河往东流去,有时也会拐个弯儿,逆向西行,但最终仍奔向大海。洪河里每一朵浪花,便是历史的一个孩子;每个孩子,都成长着动人心魄的故事;每个故事,都流淌在一段历史的河床里。历史造就了人物,人物的命运反映了那段特定的历史,反映了民族的

命运。”

“我感谢我的母亲。”作为黄兢业的第一任老师,他的母亲是出生于上世纪20年代的知识女性。在他幼小的记忆里,无论生活多么艰难,母亲总是乐观向上,在煤油灯下一边纺棉花,一边读唱本。“我躺在被窝里,或蜷曲在她的臂弯里,她唱一句,我学一句,天长日久,没上学时便跟着她学会了《游龟山》《香囊记》《陈三两爬堂》《站花墙》等唱词。小学四年级的时候,我熟读了《水浒传》,小说中人物的绰号可以随口说出。”

黄兢业接触传统文艺,还得益于村里的德爷。

德爷在冯玉祥部队里当过兵,见识多,阅历广。虽然德爷没有文化,但讲到在部队里的经历,说起评书,那是嘴泻珠玉、口吐莲花、有张有弛、字正腔圆、起承转合、扣人心弦。在文化生活十分贫乏的年代里,黄兢业和他的小伙伴通宵聚在生产队牲口屋里,围在德爷的身边,神情专注地聆听《隋唐》《杨家将》,听得心潮澎湃,久久难忘。

也有很多故事,是从生产队赶大车的昌哥那里听到的。

在生产队里干活,黄兢业跟着昌哥装车、送粪,昌哥会讲乡间里的土匪人物、奇闻逸事,为枯燥的生活带来新奇、带来快乐。

黄兢业出生在上世纪50年代,家中贫困,借书充饥,常秉灯夜读,抱书入眠,或废寝忘食,或通宵达旦,曾经寄托通过文学创作改变命运。“然天性驽钝,见之报刊,少之甚少,但种字之志,始终不渝。”1977年,恢复高考,黄兢业考入汝南师范学校,毕业后,从教、从政、阅人、阅事、阅物、阅书。1983年至1988年,他担任《乡志》的主笔,积累了丰富的素材。但当时工作繁忙,无暇把精力全部用到文学创作中。直至2005年,他退居二线,在时任县文联党组书记奚家坤、戏剧作家杨铁成的鼓励下,又拿起了笔,重新开始创作。

几年来,黄兢业在省、市、县文学刊物和报纸文艺副刊,发表了几十篇(首)散文、诗词和中、短篇小说。2014年10月,他参加了驻马店市作协举办的文学创作高级研讨班,有幸与著名作家李佩甫先生进行了面对面对话。李佩甫先生鼓励他说:“就你的生活阅历和才识,我相信你一定能够写出像样儿的作品来。”夙兴夜寐,孜孜不倦,黄兢业终于拿出一部几十万字的大部头《洪河谣》。

逐梦:文学之旅无止境

黄兢业从县志中寻找历史的蛛丝马迹,从乡间寻找故事的原型,从夜深人静的漫漫长夜中吟哦着历史的绝唱,从一枝一叶中捕捉人物的喜怒哀乐、爱恨情仇。每写完一部作品,他都有一种畅快在心头蔓延,都有一种富足在目光中展现,都有一股勇气在坚持中升华。

在黄兢业笔下,一个个从历史中走来的人物栩栩如生,他们的家国情怀,他们的人物命运,他们的一颦一笑一哭一闹,都经过匠心独运、精心布

局。这些有着浓郁传统说书色彩的语言文字,读来如闻家常、如听邻家故事,唏嘘感叹之余有着强烈的认同感与归属感。黄兢业的小说语言有着浓郁、纯朴的质感,有着历史塑造的立体感与强烈的共鸣感。他大量采自民间的话语体系,令人恍如隔世,如看电影,中间夹杂的民俗传说甚至志怪传奇构筑成一道独具特色的文学大餐,成为文艺百花园中一朵盛开的野菊花。

黄兢业的退休生活斑斓而多姿,他雷打不动一天两个小时的运动时间,与夫人一起打乒乓球锻炼,接下来才是安安静静的创作时间。积少成多,集腋成裘,在他的坚持与家人的支持下,黄兢业完成了人生路上一个又一个不可能。虽创作成绩斐然,但他的文学逐梦之旅还有更大的抱负与追求。

“在文学创作的大军中,我虽然年纪大了,却还是一个新兵,读书早,著书晚。《洪河谣》这部作品在人物形象、故事情节、语言表达诸方面,或许有点儿陈旧俗气。但是,我力求做到人物形象有个性,故事情节完整,语言叙述流畅,符合语法规范,确确实实下了一番功夫。”黄兢业表示,从小时候的“文青”梦,至两鬓斑白,他才捅破了第一层窗户纸。一页一页地翻看这部作品,像在欣赏刚出生的婴儿,虽然它尚不成熟,但依然令人澎湃潮涌、浮想联翩。

在小说的王国中,他是读者更是作者,他是书写别人的家国春秋,更是流淌自心底的别样情感载体。

有人说,人生四十不学艺,对黄兢业来说早晨才刚开始,他怀着火热的情感,炽烈的追寻,孜孜不倦地爬格子落笔成风,把心中所想寄托于文字,让笔下一个个有血有肉的人物诉说一个时代,让文字亲近生活,让生活付诸笔端,从而打造一个斑斓多姿的精神家园。

任它两鬓斑白,任它岁月流逝,在黄兢业的世界里,文字顷刻间也变得摇曳多姿,富有灵性,而每天鸡鸣即起的作息习惯一以贯之,如洪河波涛勇往直前!