发布日期:2023年06月21日

文化的传承 乡土的眷恋

——听市民协主席细说端午

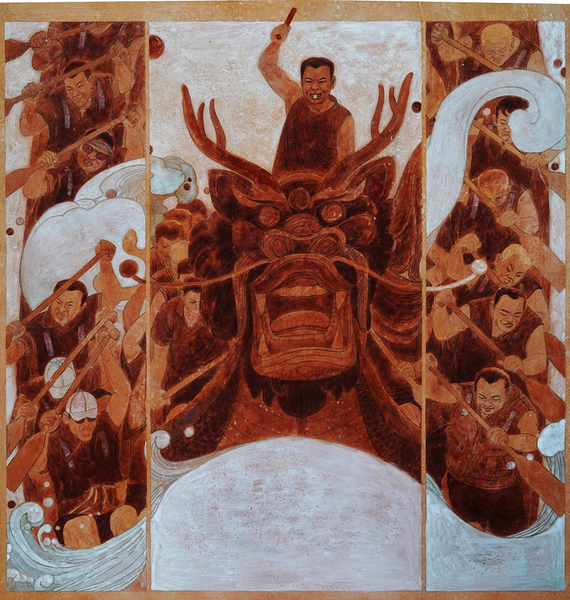

《赛龙舟》 栗东旭/绘

《赛龙舟》 栗东旭/绘  剪纸作品《端午传说》陈耀

剪纸作品《端午传说》陈耀 全媒体记者 李贺建

端午民俗是一个地方文化的传承和游子们对乡土的眷恋。

端午节前夕,记者采访了河南省民间文艺家协会副主席、驻马店市民间文艺家协会主席谭咏利。他向记者详细讲述了端午节的起源、发展及驻马店端午节的风俗习惯。

农历五月初五为端午,俗称单午,是中华民族传统节日。

端,初也,意即开始。《燕京岁时记》云:“初五为五月单五,盖端之转音也。”宋洪迈《容斋随笔》云:唐玄宗李隆基八月五日生,因避讳,宰相宋璟“请以八月五日为千秋节,表云:月惟中秋,日在端五,然则凡月之五日,皆可称端午也。”之后,五月初五便称端午了。

在驻马店民间,端午节的起源有两种说法,一说是为了纪念屈原,一说源于田文端午立新规。

屈原名平,湖北秭归人。祖先屈瑕,是楚武王熊通的儿子,封于屈,因以为姓。屈原“博闻强记,明于治乱,娴于辞令”,仕怀王,为三闾大夫。在诸侯争雄的战乱中,他锐意改革,坚持联齐抗秦的外交路线。当时楚是强国,政治家苏秦曾说过,“横则秦帝,纵则楚王”,若能采纳屈原的主张,楚完全有统一中国的条件和可能,但怀主昏庸,听信谗言,后被骗入秦不返,客死异国,屈原的政治理想非但不能实现,反遭放逐。他目击山河破碎、人民流离,于公元前278年,怀石投汩罗江。唐追封为忠烈公。

老百姓把源于田文的说法都称为“躲五”。古代的时候,人们把五月称为恶月,五月五日为恶日,此日生的孩子为“五日子”。“五日子”是父母的克星,谁也不敢抚养。齐国的田文是“五日子”,父亲几次要害死他,多亏母亲保护,他才幸免于难。但父亲命令他,每到五月初五这天,他必须到外祖母家去“躲五”。田文长大以后,做了宰相,便下令改“躲五”为“端午”,说五月五日是个端端正正的吉利日子,此日生的孩子一律不准加害,也不用到外祖母家去“躲五”。自此以后,便有了端午节。

伴随着传说,河南的端午习俗越发丰富多彩。有民谣这样说:“五月五,麦子熟,包好粽子过端午。”说明包粽子、吃粽子是河南端午节里一项重要的民俗活动。从形状上说,其他省市有袋粽、角粽、锥粽、菱粽、筒粽、秤锤粽等,而河南主要是角粽,有三个角的,也有四个角的。

端午节当日,家家户户于日出前,在门两侧插艾蒿,早饭煮鸡蛋、大蒜,吃粽子、糖糕、油条等。端午节插艾草,以驱虫避邪。旧时五月初五为恶日,故用雄黄酒涂抹小儿头顶、耳、鼻、手心、脚心,谓可祛毒;幼童佩戴用彩色丝线或花布缝制的内装中药香料的香囊(俗称“香布袋”),谓可避瘟;人们于日出前到野外采集具有清热解毒功效的猫儿眼、绞股蓝等草药,以备不时之需。旧有此日喝雄黄酒者,今不多见。西平洪河两岸儿童起早入河洗浴,求败毒医疮。

驻马店人为什么要包角粽呢?据说当初屈原投江之后,每到五月五日屈原的祭日,人们都把米饭扔到河里纪念屈原。一天晚上,有人梦见屈原面黄肌瘦,就连忙上前询问。原来,百姓投往河里的米饭,都被鱼鳖虾蟹吃掉了。屈原无食充饥,所以日渐消瘦。他左思右想,不知怎样才能不让鱼鳖虾蟹吃米饭。屈原告诉他,如果用箬竹叶包饭,做成尖角的角黍(即粽子),鱼鳖虾蟹见了,以为是菱角,它们就不敢再吃了。那人醒后,就把此梦转告给乡邻。第二年的端午节,人们就照梦中屈原说的方法去做。不久,屈原又托梦给那人,感谢人们送去的粽子。后来,人们都这样去做,渐渐形成了包角粽的习惯。“五月里有午端阳,粽子油条泡雄黄。”端午节时,驻马店人不仅要吃粽子,还要吃油炸食品。像油条、麻花、麻叶等,都是人们常做的油炸食品。油条又称油炸鬼,吃油条还是纪念民族英雄岳飞的,相传岳飞当年的抗金大本营曾在汝南,并在当地留下了很多抗金的传说和遗址遗迹,岳飞被秦桧害死后,本地人把秦桧做成面人放油锅里炸,取名“油炸桧”。因桧、鬼音近,后人便把“油炸桧”称为“油炸鬼”,并取其外形就成了新食品油条。

在端午节这天,有些人家很讲究怎么吃鸡蛋。端午早上,主妇们将鸡蛋煮熟后,放在孩子的肚皮上滚几下,然后去壳让孩子吃。据说这样可以免除孩子的灾祸,日后孩子也不会肚子疼。

受古人五月五日为“恶日”说法的影响,端午节这天,民间还有许多消灾祛病、预防瘟疫的风俗。每逢此日,驻马店人有采艾、挂艾的习惯。当太阳还未升起,农民们就上路了。据说日出以前的艾性凉,可以辟邪。日出以后的艾性热,容易招邪,所以人们都要赶在日出以前上山采艾。

在一些地方,人们还要在太阳未出之前到井里、河中打水,用井水、河水洗脸煮饭。传说月宫嫦娥夜间将杵的药洒入井里和河中,用此水洗脸煮饭可治百病。

说起饮用雄黄酒,人们马上会想到《白蛇传》的故事,想起许仙让白娘子喝雄黄酒,以至端午节时白娘子现出了原形,吓死了许仙的民间传说。不过,现在喝雄黄酒的人少了,大多是用雄黄酒给孩子抹耳朵、抹鼻子、抹肚脐,据说这样可以避瘟疫、杀蚰蜒、防蛇蝎,还可以预防毒疖。

此外,古代端午节捉癞蛤蟆的风俗现在仍在驻马店农村流行。民间认为,癞蛤蟆有剧毒,能够清热解毒,特别是端午这天捉到的蛤蟆毒性最大,质量最好,人们把蛤蟆眼泡上的毒汁挤出拌入面粉搓成长条,晾干备用。还把锭墨塞进癞蛤蟆嘴里,将它挂在墙壁上,风干后就成了中药,此称蛤蟆墨。人身上出了毒疽,用此墨画一圈,病情就会得到控制。正因为有此风俗,这天的癞蛤蟆特别难捉,人们说它是“神虫”,这天怕被人捉拿,都纷纷躲藏起来,故而民间有“癞肚蛤蟆躲端午”的俗语。

端午节这天,是孩子们最欢乐的时候。大人给他们戴上五毒肚兜,穿上黄色绣花鞋,手、脚系着五色彩线,脖子上挂着精美漂亮的香囊。他们神气十足,穿梭在人前背后。孩子是妇女的理想模特,当孩子穿戴整齐,在众人面前炫耀母亲的女红技艺时,让妈妈们得到极大满足。这些凝结着母亲爱心的儿童装饰品,为传统的端午节增添了令人心醉的色彩。

端午节从2008年起为国家法定节假日,假期为一天。国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。谭咏利说,传统节日的传统文化是靠千年历史沉淀自然形成的,传承到现代需要依靠相适应的文化载体来进行具象体现,这样才能把充满厚重的传统,真正铭记在大众的心底,并能在潜意识中不自觉地做到巩固与传承。

国家之所以把端午节等民俗节日定为法定节日,是为了把民族传统文化进行保护和保留,以便让国人能够更多的感受传统文化的内涵和魅力。

为此,迫切需要人们与时俱进,既要保持传统,又要对传统文化节日进行重新定位,寻找到符合现代人情感寄托的承载方式,用现代思维来赋予传统文化以新时代的内涵,只有这样,端午节才能体现出真正的民俗情感,才能发扬光大。而这一切,远不是包几个粽子、赛几场龙舟所能蕴含的。