发布日期:2023年10月11日

淮河的见证

——追记救人英雄、革命烈士龚善典

龚善典的革命烈士证明书

龚善典的革命烈士证明书  龚善典的弟弟龚善学向记者指认他哥哥当年跳水救人的地方

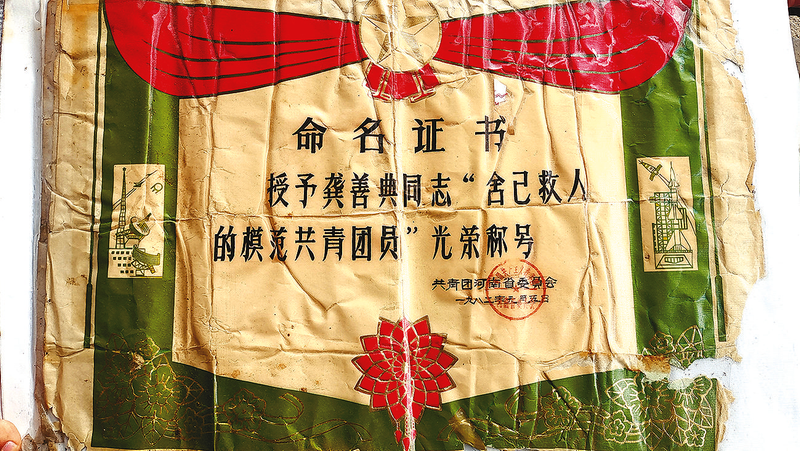

龚善典的弟弟龚善学向记者指认他哥哥当年跳水救人的地方  龚善典被共青团河南省委授予龚善典“舍己救人的模范共青团员”光荣称号证书

龚善典被共青团河南省委授予龚善典“舍己救人的模范共青团员”光荣称号证书  龚善典烈士的墓

龚善典烈士的墓 文/图 全媒体记者 刘金霞 房满地

正阳县皮店乡朱店村地处淮河北岸,是汉代临淮城遗址,远近闻名。这里还有一位和历史悠久、文化底蕴深厚的遗址同样有名的英雄——龚善典。龚善典,1957年出生,正阳县皮店乡朱店村龚湾村人,为救落水群众壮烈牺牲,年仅24岁,1982年4月26日,被中华人民共和国民政部批准为革命烈士。

以生命托举生命,用奉献诠释青春。1982年1月5日,共青团河南省委授予龚善典“舍己救人的模范共青团员”光荣称号;3月8日,河南省人民政府批准他为烈士;4月26日,被中华人民共和国民政部批准为革命烈士;4月26日,河南省军区授予他“舍己救人的英雄民兵”称号;中共正阳县委追认他为中国共产党正式党员,并作出《在全县范围内迅速开展向龚善典同志学习活动的决定》。

近日,记者来到正阳县皮店乡朱店村龚湾村龚善学的家里,听龚善学讲述哥哥龚善典的英雄事迹,近距离感受英雄的高尚品格和动人故事。

急流中英勇救人

当日,天空下着小雨,记者跟随龚善学来到龚湾渡口,龚善学指着河岸一处说:“这就是我哥哥跳水救人的地方。”这里岸陡水深,岸边杂草丛生、满地荒芜,平时很少有人踏足,但在40年前,这里很热闹,因为龚湾渡口地处淮河北岸,位于驻马店最南端,河对岸就是信阳的地界,农闲时节,附近的村民经常乘船去南岸赶集。

1981年11月8日,寒风呼啸,急浪拍打着水面,龚湾渡口前挤满了等船去南岸赶集的村民。每天只有这一班船,一旦错过就赶不上集市了,所以船一靠岸,大家就争抢着往船上挤。慌乱之间,谁也没有注意到,本就不结实的小木船已经开始进水了。船没驶出去多远就翻沉了,30多名乘客全都落入3米多深的急流中。

“船沉了!船沉了!”岸边的村民大声呼叫。正在岸边加工坊开打米机的龚善典听到了呼救声,把机器一关,就跑了出去。他一边跑,一边脱掉外套、甩掉胶鞋,待到岸边时纵身一跃,跳到水里救人。

龚善学的妻子张丽燕,是这件事的亲历者,即使已经过去了42年,回想起这件事时,她依然心有余悸。“我本来也上船了,但是被挤下来了。”张丽燕回忆道,“那天特别冷,风大浪急,船刚驶出去五六米远就翻了。岸特别高,看着就害怕,但是善典哥想也没想就跳下去了,把离岸边近的人推靠岸后,继续游到水中央,又救出一个溺水的,立马又转身下去救其他人,这次刚下水就被大浪打不见了。船上的村民都没事,只有他牺牲了。”

龚善典被大浪卷走后,有几个村民急跑到他家报信,龚善典的父亲打了一个趔趄,瘫坐在地上。

村民感念龚善典舍己救人的壮举,自发地组织起来在河里打捞,一个星期之后,才在下游找到龚善典的尸体。

那时,龚善典年仅24岁,新婚不久,女儿才5个月大。

心底善良 乐于助人

说起龚善典,朱店村村民没有一个不扼腕叹息的。20世纪60年代,九年义务教育还没实施,我国受教育程度整体都不高,尤其是农村,大多数人因为家庭条件不好上不起学。龚善典也出身在一个贫苦的农民家庭,但因为他从小就热爱学习,勤奋刻苦,所以即使家境贫寒,龚善典的父母也省吃俭用地供他上学。

1966年~1974年,龚善典在朱店小学和初中读书,成绩一直名列前茅;1975年,他以优异的成绩考取了皮店农业中学。在校期间,龚善典不仅认真学习,而且时时刻刻以雷锋为榜样,乐于奉献。

1976年12月31日夜晚,皮店农业中学新盖的一排草房突然起火。睡梦中的龚善典被嘈杂的声响惊醒,随便穿了件衣服就朝起火点跑去,冒着生命危险冲进去切断火源,避免了火势蔓延。学期结束,龚善典被评为“三好学生”,并批准加入中国共产主义青年团。

淮河,是中国南方和北方的分界线。淮河北岸的皮店乡地处平原、土壤肥沃,有利于种植优质小麦、水稻等农作物,这里麦稻兼种、米面各半。

1977年,龚善典从皮店农业中学毕业,回乡参加生产劳动。龚善典学以致用,对小麦品种进行改良。小麦生长期间,他每天都到地里,观察种苗长势并进行记录,根据生长情况及时采取相应措施。等到麦收时,龚善典的试验田小麦亩产高达300公斤,当地大田的小麦亩产最高也只有200公斤。于是,龚湾生产队第二年用龚善典的小麦品种种了38亩丰产田,亩产250多公斤。同时,龚善典建议龚湾生产队推广水稻种植新技术,实行合理密植,改变行大株稀的传统种植习惯,使水稻产量大幅提高。

除了在家务农,正阳县治理黄大港工程开工时,龚善典也积极报名参加劳动。施工期间,龚善典不怕苦、不怕累,专挑重活干,从不旷工,被评为“以工地为家的好民工”。“善典善良,平时就是个热心肠。”村民龚善录说,“有一年冬天,我去他家找他帮忙,他看我穿着薄棉袄,怕我冷,就把他娘给他新做的大衣脱下来给我了。社员张明珍家里的猪死了,又没钱买仔猪喂,善典家猪娃刚出圈,他第一时间就把两头小猪娃送到张明珍家了……”

英雄事迹永远闪光

龚善典牺牲后,中共正阳县委、县政府在全县范围内掀起了向龚善典学习的热潮。“我当时虽然只有七八岁,但是记得很清楚,学习龚善典的氛围特别浓。老师不仅给我们讲龚善典的英雄事迹,而且还说他生前做的好事,对我们的学习和生活产生了深远影响。”朱店村党支部书记朱军说,“龚善典是我们村的骄傲。每年清明节,学校都会组织全体师生去烈士陵园祭奠龚善典,重温他的故事。”

龚善典兄妹五个,龚善典排行老二,龚善学年龄最小。龚善典牺牲后没几年,他的妻子也因病去世了,留下女儿龚萍。龚善学就把哥哥的女儿龚萍当作亲生女儿对待。在龚善学一家的悉心照料下,龚萍平安长大,和同乡的年轻人结婚后,两个人一起去南方打工,靠双手致富,每年都会回来看望龚善学。

龚善学拿出哥哥龚善典的荣誉证书让记者看,虽然纸张已经泛黄,但都被龚善学用透明胶布贴在一张较硬的纸上,小心地保存着。“我的孙子都知道我哥哥的英雄事迹,小小年纪也说要成为一个对社会有用的人。”龚善学说,“每年清明节,龚萍都会回来,我们一起去给我哥哥扫墓,一方面是寄托哀思,另一方面是要把这种精神在我们家代代传下去。”

龚善典虽然已经牺牲,但是他的精神被家人传承了下来。龚善学一家憨厚朴实、乐于助人,邻里乡亲平时有个大事小情,都会第一时间想到找龚善学帮忙,龚善学也热心相助。

天地英雄气,千秋尚凛然。42年过去了,龚善典的英雄事迹依然闪光,在新时代焕发着新光彩,影响着后世。缅怀革命先烈不仅是告慰英灵,更是汲取奋勇前进的力量,获得攻坚克难的勇气和智慧。

淮河的水静静地流淌,还在诉说着龚善典的英雄事迹,让他永远铭记在人民心中……