发布日期:2023年10月30日

清明上河图

文/于惠泉

张择端是个谜,除了张著的寥寥数语外,再也找不到有关其身世的文字记载,就像一颗耀眼的流星,一闪北宋的天空,转瞬散入烟尘,了无痕迹。而他的《清明上河图》,辗转800余年,也成了东京汴梁人回不去的一个梦想。

“时节相次,各有观赏。灯宵月夕,雪际花时,乞巧登高,教池游苑。举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀目,罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。花光满路,何限春游;箫鼓喧空,几家夜宴。伎巧则惊人耳目,侈奢则长人精神。瞻天表则元夕教池,拜郊孟享。频观公主下降,皇子纳妃。修造则创建明堂,冶铸则立成鼎鼐。观妓籍则府曹衙罢,内省宴回;看变化则举子唱名,武人换授。仆数十年烂赏叠游,莫知厌足。”

孟元老《东京梦华录》所记的这些景象,随着金兵入侵的兵火,早已烟消云散,靖康之年的耻与恨,也成了宋人心头难以抹去的伤痛。

一幅画,一座城,一段铁马冰河的历史,一片山河破碎梦魇……

北宋重文轻武的国策,在文化经济繁荣的同时,军事上一直孱弱得可怜。百余年间,屡受北方辽人和金人的侵扰和肆虐,就连与西夏小国的作战,也没真正打过一场像样的仗。帝国的尊严,年年都要靠进献大批的财物换得,苟且的和平一直延续到偏安一隅的后继者们,直到崖山的覆灭。大宋的首脑们既无血性与武力收复失去的河山,又无力从根本上解决民生疾苦和制度上的问题,喜欢在温柔乡里莺歌燕舞,用浮世的喧哗和浪漫的词赋制造盛世的景象。而东京城的命运,在真宗时便已露出衰相,徽宗时已开始倒计时了。

从这个角度看,《清明上河图》与其说是一幅歌颂政治清明的风俗画卷,不如说是描绘都城的一幅遗像,笔墨里藏着许多值得追忆和回味内容。

郊外的树林,吐露着萌动的枝芽,一群驴队,驮着木炭从远处嗒嗒赶来(按理说秋冬季节,富贵人家才用得着木炭,春天是不用炭火的,也许是酒店温酒用的吧)。城门洞开,人来人往,自由穿梭。城池上方,不见一个守军,望火楼中也空无一人,营坊中的军士,都是懒散的模样,像是正在消酒,与街上闲逛的荡子没有太多区别,他们仿佛已厌倦了军旅生活,又仿佛战争离他们很遥远,晃动着升平逍遥的自在。

街道两边,店铺林立,旌旗招展,棚房客栈随处可见,街上人头攒动,熙熙攘攘,赶车的、拉货的、杂耍的、算命的、理发美容的、代写文书的,各色人等,一应俱全,令人应接不暇。赵家药店生意兴隆,似乎可以听到他们在细声说些什么,卖春饼的光着膀子在高声叫喊,挑着挑子走街串巷的是大宋切糕。高楼雅室中饮酒赋诗作乐的是名士,瓦肆栏舍内说书唱戏歌舞的,粉抹登场,叫好的嘈杂中带着多少幸福的人间烟火气。

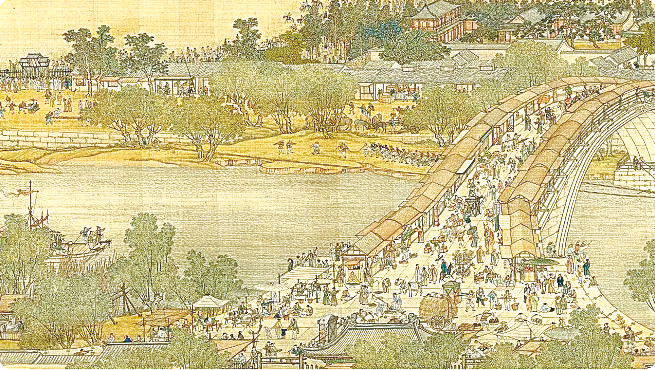

虹桥处,更是人声鼎沸,原来一艘满载货物的大船,来不及收降桅杆,眼看就要与大桥相撞,岸边的看客也惊呆了,举目张望,桥上的行人紧张得大呼小叫,而船夫们知道即将发生什么,也深知脚下的河水暗潮涌动,充满危险与变数,他们却不慌不忙,仍旧慢条斯理地拉着桅线。再看虹桥之上,骑马的和坐轿的相向而行,骄横的随行脚夫没有丝毫相让的意思,一场文争武斗的地摊戏似乎在所难免……

而图中的那条曲折宽阔的汴河,静静池流淌着,波澜不惊。它不仅仅承载着历史的走向,养育着生命万物,更像是帝国经济的一条命脉,努力把支流向四周延伸着。清明时节,万物复苏,河水解冻,汴河滋养的都城也出现了新的生机。

据说徽宗当年看了这幅图,没说什么,以他的聪明,不可能看不出作者的隐喻,只不过文艺皇帝喜欢祥瑞之物,对此含蓄的画谏,随手就抛到一边去了。这一抛,一个时代也随即结束了。

后之来者,若见《清明上河》一图,人物风流,历历在目,春和景美,顿还旧观。览物思情,得无异乎?