发布日期:2025年08月04日

蔡国风云

画家栗东旭所绘画册《扁鹊见蔡桓公》

画家栗东旭所绘画册《扁鹊见蔡桓公》 全媒体记者 李贺建

2025年盛夏,“蔡国六百年”特展在驻马店举办,这次特展再次把世人的目光拉回到两千年前的蔡国。作为西周初年分封的姬姓诸侯国,蔡国自叔度始封至蔡侯齐失国,历经上蔡、新蔡、下蔡3次迁都,见证了周王室的兴衰,也在晋、楚、吴、越等大国的夹缝中,以联姻、结盟为纽带,演绎着“小国外交”的生存智慧。它从拱卫王畿的“铁杆宗亲”,到周旋于列强的“地缘棋手”,最终在楚国的铁蹄下融入中华文明的洪流。这段跌宕起伏的历史,是诸侯国兴衰的缩影,也是中华文明多元一体格局的见证。

封邦建国

周武王灭商后,为巩固统治,实行分封制,将宗室子弟、功臣等分封到各地建立诸侯国。蔡叔度作为周文王的第五子、周武王的同母弟弟,被分封于蔡,建立蔡国。这一分封举措,不仅是周王室对宗室成员的恩赐,更是基于战略层面的考量。蔡国地处中原与南方的交界地带,是周王室南疆的重要屏障,肩负着“南捍荆蛮,北为中原之蔽”的战略使命,以防止南方蛮族对中原地区的侵扰。

周武王去世后,周成王年幼,周公旦辅政。这引起了“三监”(蔡叔度、管叔鲜、霍叔处)的不满,他们认为周公旦有篡权之心,于是与纣王之子武庚一起发动叛乱,史称“三监之乱”。这场叛乱给刚刚建立的周王朝带来了巨大的危机,周公旦率军东征,经过3年的艰苦战斗,平定了叛乱。蔡叔度因参与叛乱,被流放至郭邻(今上蔡城郊),最终郁愤而终。蔡国的命运也因此陷入了低谷。

蔡叔度死后,其子蔡仲因在鲁国辅佐周公旦之子伯禽治理鲁国期间表现出色,展现出卓越的才能和忠诚的品质,得到了周公旦的赏识。周公旦向周成王举荐蔡仲,周成王于是复封蔡仲于蔡,蔡国得以延续。蔡仲回到封国后,积极重建国家。他一面建立国家机构,选拔贤能之士担任官职,完善政治制度;一面继续修筑城池,加强国防建设。在百姓的齐心努力下,蔡国都城很快修筑完成,国家逐渐走上正轨。

宗亲相依

从蔡仲开始,蔡国在西周时期传了7代国君。在这段时期,蔡国作为周王室的“铁杆宗亲”,与周王室保持着密切的关系。由于血缘的纽带,蔡国在政治、经济和文化等方面都得到了周王室的一定支持。虽然史料对这段时期的记载较少,但从蔡国每一代国君在位时间都不短,以及能安稳度过来看,蔡国公室没有出现过大的差池,实力也算稳定。蔡国在这一时期,积极参与周王室组织的各种活动,为维护周王室的统治贡献着力量。

在西周时期,蔡国凭借其宗亲地位,在诸侯国中具有一定的政治影响力。它是周王室在南方的重要代表,承担着传达周王室旨意、协调南方诸侯关系的任务。蔡国国君经常前往镐京朝觐周天子,参与周王室的重大决策。同时,蔡国也与其他诸侯国保持友好往来,通过联姻、会盟等方式加强彼此之间的联系,共同维护周王朝的统治秩序。

艰难求生

进入春秋时期,周王室逐渐衰微,诸侯国之间的争霸战争频繁。蔡国作为一个小国,在大国博弈中面临巨大的压力。一方面,它要维护周礼所规定的宗亲关系和礼制规范,以保持自己的正统地位;另一方面,又要为了生存而在大国之间周旋,不得不做出一些违背礼制的事情。

蔡哀侯和息国国君息侯都娶陈国国君之女为妻。息夫人出嫁时,经过蔡国,蔡哀侯留下息夫人见面,并对息夫人无礼。息侯得知此事后,非常生气,于是派人对楚国国君楚文王说:“请您假装进攻我国,我向蔡国求援,蔡哀侯一定会派军队来,楚国再乘机攻击蔡国,可以建立战功。”楚文王听从息侯的计策,在莘地击败蔡军,俘虏蔡哀侯回楚国。这一事件充分暴露了蔡国在外交上的失误,也反映出小国在大国夹缝中生存的艰难。

继位的蔡缪侯为了蔡国的生存,将妹妹嫁给齐桓公,试图以此为依托对抗楚国、保持独立地位。但后来蔡国公主和齐桓公夫妻不和归国,蔡缪侯又将妹妹嫁给了宿敌楚国的楚成王。这种联姻策略虽然在一定程度上缓解了蔡国的外部压力,但也让蔡国陷入了两难的境地,成为大国争霸的棋子。

晋国取代齐国成为中原霸主后,蔡国大部分时间都在楚国的阵营内,算是楚国手下最强的盟国。然而,楚灵王试图吞并势力范围内的诸侯国,蔡灵侯杀父上位后,被楚国在宴席上灌醉杀死。陈襄公自杀后司徒立襄公弟陈留为君,楚国派公子弃疾兴师问罪,公子弃疾灭陈自立为陈公。之后,坐镇陈蔡的公子弃疾为了夺楚国君位,许诺陈蔡复国,在蔡国大夫蔡朝吴的谋划下,陈蔡军队拥护公子弃疾成了楚平王,陈蔡两国也复国成功。为了表示亲近楚国,蔡平侯迁都新蔡。

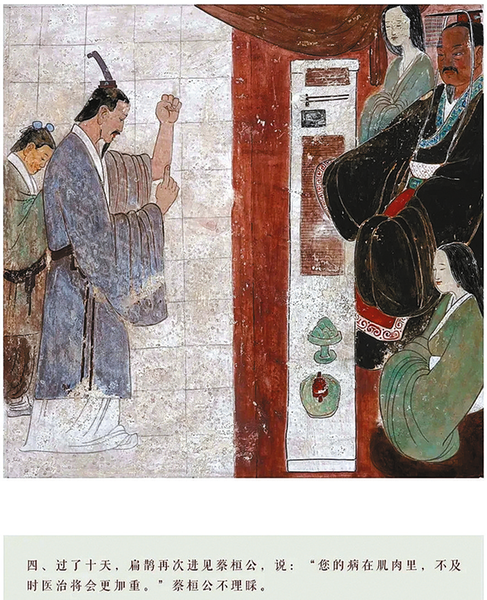

在蔡国的历史中,还有一个著名的故事——扁鹊见蔡桓公。据《史记·扁鹊仓公列传》记载,战国时期的名医扁鹊曾多次面见蔡桓公,以敏锐的医术洞察其隐疾,却因君王的固执酿成悲剧。

扁鹊首次觐见蔡桓公,见其气色有异,直言:“君有疾在腠理,不治将恐深。”此时蔡桓公正值壮年,自觉身体无恙,反笑言:“寡人无疾。”扁鹊退下后,桓公对左右不屑道:“医之好治不病以为功。”10日后,扁鹊再次拜见,语气更为郑重:“君之病在肌肤,不治将益深。”桓公仍不以为意,甚至因扁鹊反复提及病情而心生不悦。3次劝谏未果,扁鹊已预见结局。当他最后一次远远望见桓公,竟转身而走。桓公派人追问,扁鹊叹道:“疾在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,针石之所及也;在肠胃,火齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。”果然,5日后桓公身体突然剧痛,遍寻名医却已无力回天。此时他才幡然醒悟,急召扁鹊,却得知其已逃往秦国。最终,蔡桓公因“讳疾忌医”命丧黄泉。

这个看似是一个关于医术的事情,其实也是一个关于治国理政的寓言。它提醒着统治者要有识人之明,善于听取贤臣的意见,及时发现并解决问题。

迁都求存

蔡平侯复国后,将都城迁到吕亭(今河南省新蔡县),史称“新蔡”。这次迁徙都是为了离楚国更近一些,以获得楚国的庇护。然而,这种依附强楚的生存方式,让蔡国内心暗藏着不甘。在新蔡时期,蔡国虽然在一定程度上得到了楚国的保护,但也失去了更多的自主权。楚国对蔡国的控制逐渐加强,蔡国的政治、经济和军事等方面都受到了楚国的影响。蔡国在新蔡的统治并不稳固,国内矛盾逐渐加剧,民众对依附楚国的不满情绪也在蔓延。

蔡昭侯时期,蔡国的命运再次发生重大转折。蔡昭侯去吴国面见楚王时,因楚令尹子常索贿未成,被扣押郢都3年。后来,蔡昭侯听说唐成公也有类似经历且已行贿脱困,便献出美裘良马才得以归国。归国后,蔡昭侯对楚国的霸道行径深感愤怒,决心联合吴国对抗楚国。

蔡昭侯随即决定倒向晋国,晋国召集诸侯18国重会召陵,但因晋国中军将索贿会盟告吹。此时,吴国积极联系蔡国,共约同期伐楚。公元前506年,吴国3万大军从姑苏乘船出发,经胥溪入长江,长江转淮河,在淮汭(河南淮县)登陆,蔡昭侯率军一万在此接应,唐成公也派军加入,并封锁了方城夏道。以吴国为首的诸侯联军在柏举(湖北麻城)消灭20万楚军,联军随后攻入郢都,楚昭王奔随,蔡国趁机将楚国在江北灭掉的江、房、道、柏诸国之地吞并,同时试图瓜分大别山北的申、息、黄、蒋诸国故地,这一时期是蔡国疆域最大的时期。

然而,楚国在秦国的帮助下收复郢都,楚昭王开始反攻诸侯联军,唐国被楚国彻底消灭,蔡国也被赶到了淮河以北。公元前493年,蔡昭侯在楚国的攻势下觉得不安全,在吴国的邀请下,蔡国从新蔡东迁600里,到被吴国消灭掉的州来国故地,蔡昭侯改州来邑为下蔡,这就是蔡国最后的国都。但这场精心策划的“抗楚大计”最终功败垂成,蔡国也陷入了更加危险的境地。

文化相融

公元前491年,蔡昭侯去朝见吴王,蔡国人怕他再迁都,煽动夷夏之别,杀了蔡昭侯,立其子成侯,将国都迁到了上蔡。蔡成侯在位时,楚国威逼日甚,公元478年遂再次东迁下蔡(安徽凤台)。公元前447年,早就成瓮中之鳖的蔡国被楚惠王消灭,蔡侯齐出逃。至此,蔡国共历23世25君,存续了599年。

蔡国虽灭,但蔡文化并未消失。楚国接管蔡地后,蔡文化与楚文化等在此碰撞、融合。在艺术方面,蔡国的青铜器制作工艺精湛,具有独特的风格,以纹饰繁缛、造型规整著称。楚国的青铜器则以其精美的纹饰和奇特的造型而闻名,充满了浪漫主义色彩。在文化融合的过程中,蔡楚两地的青铜器制作工艺相互借鉴,创造出了更加优秀的作品。例如,下蔡遗址出土的青铜器,既保留了蔡国青铜器的规整与繁缛,又融入了楚国青铜器的浪漫与奇特,形成了独特的“蔡楚风格”。

如今,上蔡故城的夯土城墙依然矗立,护城河的遗迹诉说着往昔的烽火。蔡国600年的历史,如同一部微缩的先秦史诗,记录着小国在大国博弈中的挣扎与智慧。从“三监之乱”到“吴楚争霸”,从“上蔡辉煌”到“下蔡绝祀”,蔡国的命运始终与中华文明的演进紧密相连。