发布日期:2022年07月29日

记忆中的露天电影

文/柳书波

我的家乡在豫南农村,在我的童年记忆里,没有电视机、手机和电脑,农村的文化生活贫乏单调,平时唯一企盼的就是能看场电影。观看露天电影的热闹情景至今仍记忆犹新。

那时候,每当村里放电影时,孩子们便忙坏了。下午放学后大家就到银幕前抢位置。当时家里穷,小凳子、小马扎也稀少,就在房前屋后的墙角里,捡些破砖烂瓦摞成一摞占位置。抢占到好位置的时候趾高气扬,抢占不到位置的像霜打的茄子。一番折腾后刚穿的新袄被弄得一身泥土,晚上少不了挨母亲一顿骂。那一堆一堆的破砖烂瓦横七竖八地摆在地,远远望去犹如秦砖汉瓦,又似楚河汉界般泾渭分明,纵横交错又互不侵犯。当然也有拿高凳子的,那多是为大人们准备的。抢占位置是很有学问的,在电影机前或是左右是最理想的地方,因为这里远近合适,是全场的中心,又能看放映员换片子,因此这些地方是“兵家必争之地”,想要抢到,非早不行。抢好了位置后便是漫长的等待,我们一会儿正襟危坐,一会儿又疯闹成一团,寂静的村庄荡漾着我们的欢笑声。冬天的时候,天冷极了,大家扛不住寒冷,就在场地里生起一堆火。电影场地周边的草垛被我们一通祸害。那时家家缺柴烧,谁肯让我们折腾?但火还是燃起来了,大家一边取暖,一边烤起红薯、芋头充饥。

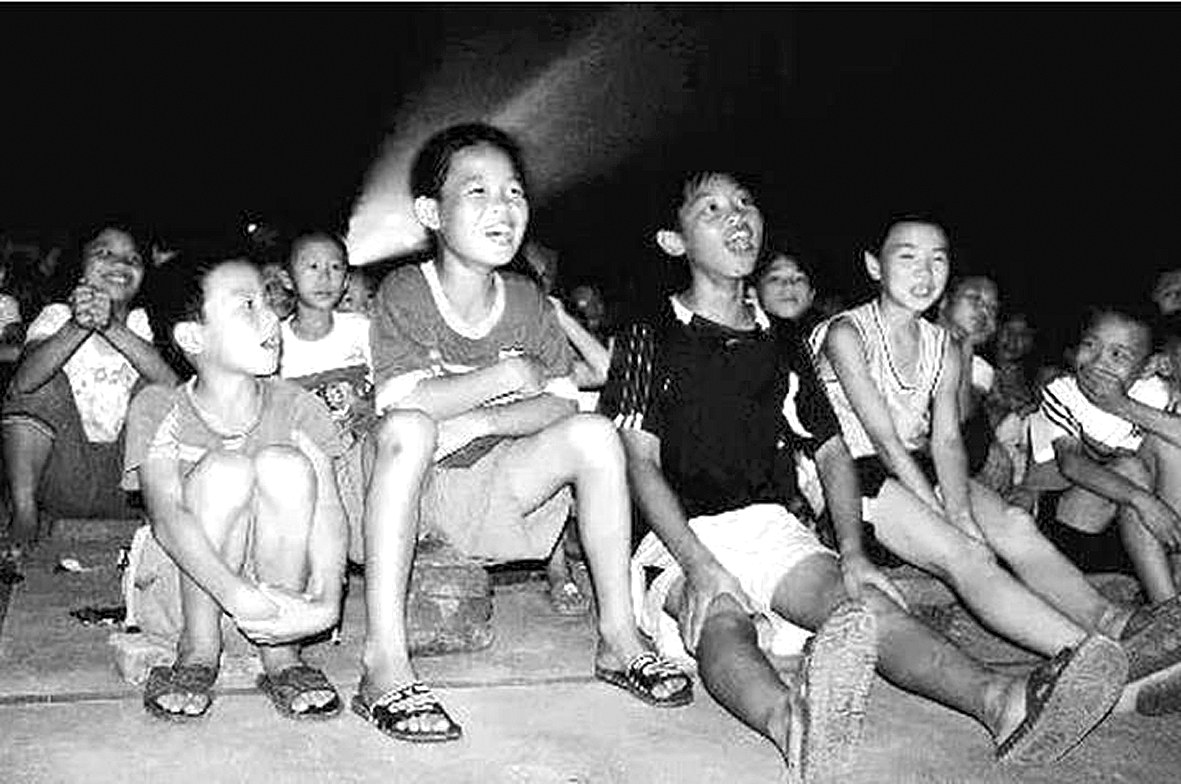

好不容易熬到夜幕降临,许多小伙伴晚饭也不回家吃,生怕抢占的地方让别人占去,大人只好给捎块红薯或杂粮窝窝头。也有的让要好的伙伴帮忙照看,急匆匆回家吃点饭,又赶紧跑回来。吃罢晚饭后,天已全黑了,电影场里早已是水泄不通。最前面的是我们这些早已“安营扎寨”的小孩,后面是坐凳子的,再后面是站立的,最后面是站在凳子上的,里三层外三层的。

记忆里,放映队到哪个村庄都会被盛情款待,他们大多被安排到家境好的贫农或党员干部家里吃饭。主人极尽地主之谊,炒上几个菜,再邀请大队领导作陪,喝杯白酒。

放映前,大队支书先要传达一番上级指示,讲一讲当前的生产任务。民兵连长要讲一通提高警惕、防止敌特破坏的要求,治安主任要叮嘱一下各家要做好护家防盗。整个环节下来,少则半小时,多则一小时,场内不时传出人们嗡嗡的说话声。好不容易等到放电影,必先放幻灯片,是电影队配合当时形势和任务制作的,我们小孩大多不感兴趣。接着放纪录片,尽管没故事情节,但画面和内容还算丰富。这三步走完,才是千呼万唤的正式电影片。小时候特别爱看战斗故事片,每当看到银幕上光芒四射的八一红星时,就知道是八一电影制片厂拍摄的战斗故事片,憋闷了许久的心情像开了花,全场欢呼声一片。那时看电影非常投入,随着电影故事情节的发展,我们的表情也跟着变化,有时屏息凝气,瞪大了眼睛;有时悲伤,泪水模糊了视线;有时气愤得咬牙切齿,攥紧了拳头……

记忆中,每当换胶片或突然停电时,年轻人总是大喊大叫,有的还吹着刺耳的口哨,做一些荒诞不经的动作,引得场内一片混乱。每当这个时候,放映员或大队干部就把早已准备好的长竹竿扬起,一阵乱敲,那些好事的年轻人才在一声声“哎哟”中渐渐安静下来,众人才得以继续观看电影。

电影结束后,人群“轰——”地四散开来,各种嘈杂的声音溢满夜空,有大呼小叫寻找东西的声音,有大人找孩子的喊声,有小孩找不到爸妈的哭声,爱凑热闹的狗叫声也此起彼伏,更多的是关于电影的议论声,接着是各家各户“吱吜吜”的开门关门声。之后,全村便恢复了夜晚的静谧。

童年时候,影片很少,总是反复地放那么几部影片。《钢铁战士》《平原游击队》《地雷战》《地道战》《风雪大别山》《红灯记》《智取威虎山》等影片每部都看过不下十次,连台词都耳熟能详了。在回家的路上,到处都能听到“为了胜利,向我开炮”之类的台词。

时光荏苒,岁月如梭。随着时代的发展,科技的进步,电视机早已普及,网络宽带已进入到百姓家,智能手机普遍使用,现在人们足不出户就能看到电影。露天电影已经渐渐淡出了人们的视线,离人们的生活渐行渐远。但我内心深处,童年看露天电影的记忆却越发深刻了。

(作者单位:河南上蔡县教育局)