发布日期:2025年07月31日

孩子“窝里横”,家长怎么办

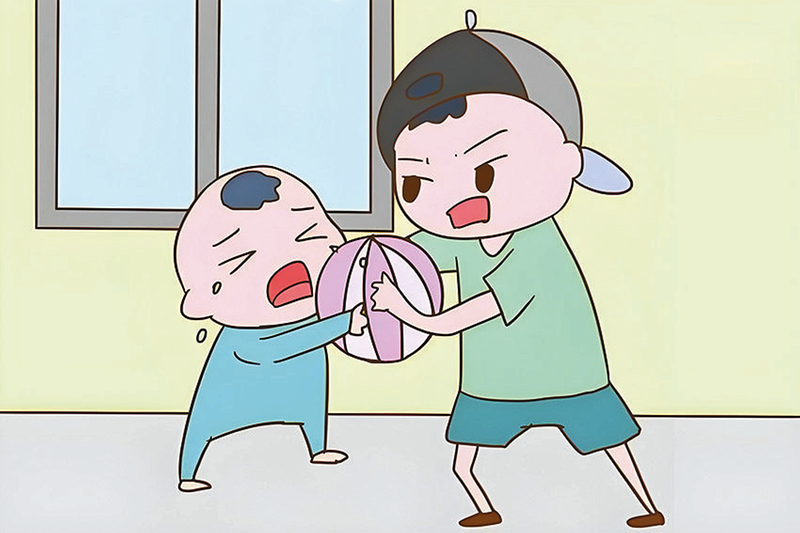

孩子“窝里横”,在家又哭又闹,出门却胆小如鼠;开开心心出去玩,一不合心意就要哭闹;在幼儿园时常和小伙伴发生冲突,甚至连幼儿园都不想去了……这样的场景对于很多家长而言并不陌生。那么,家长该如何处理此类问题?

过度满足会触发消极情绪

情绪的产生和需求密切相关。当一个人说“我想……”的时候,需求就出现了。不同的情绪体验,和需求的满足程度有关。例如,刚出生的宝宝吃饱了就很安静,情绪也好;如果饿了就会哭,身体不舒服也会闹。只有需求得到适当满足,积极情绪才会产生,否则就会引发不良情绪。很多人青春期甚至长大之后遇到的各种心理问题,都与童年的情感缺失有较大关系。

不过,有一点值得家长注意:现在很多家庭在育儿过程中容易出现过度满足孩子需求的情况,这同样会引发消极影响。因为当需求被过度满足,孩子无法控制自己的需要,就会影响其社会适应性的发展,从而出现消极情绪。

例如,很多老人在带孙辈时常常会无条件讨好孩子,满足他们的一切要求。时间长了,孩子会缺乏边界意识,总以自我为中心,一旦有不开心的情绪就直接发泄,而不会说出原因,因为他们习惯了只要发泄就能获得支持和想要的结果。形成这样的习惯后,一旦其他人无法像家人一样无限制地包容他的情绪,孩子便会感到无助,难以专注地思考问题,找出解决办法。

孩子大哭时,父母不要着急“喊停”

很多家长一看到孩子哭,就试图用制止、威胁的方式让孩子停止哭泣。这种做法看似是对孩子严格管束,实际上是试图全面消除孩子的负面情绪,让孩子误以为悲伤、恐惧、愤怒等情绪是不正常的,出现这种情绪的自己也是不正常的。这样,当孩子下次再遇到类似问题时,不仅仍然不会面对自己的情绪,还可能一味地压抑,从而大大影响孩子在社交、处理问题方面的能力发展。还有一些家长习惯用转移注意力的方式缓解孩子的情绪。当孩子年龄尚小时,这一招数可能“屡试不爽”。但随着孩子渐渐长大,这招可能就会“治标不治本”。

要知道,对孩子来说,哭泣、发脾气其实是他们表达情绪、理解世界的一种方式。所以,当孩子哭泣时,要允许他们哭,并积极地去寻找孩子哭泣背后的原因,而不是仅把让孩子不哭作为目标。

现在很多家长都会有意识地去跟孩子共情,而共情的一个功能,就是帮助孩子认识自己当时的具体感觉。需要注意的是,当孩子很生气时,他对这种情绪识别可能会很反感,完全不听。这时可以先让他自己冷静下来,再回过头来跟他聊聊之前的感受。当孩子能识别出的情绪越多,他就越能清晰地表达出来。能表达,就能沟通,也就能想办法解决问题。

(转自《文汇报》)